コペルニクスの生涯を探る8 地動説、遂に世に出る! Frombork, Nuremberg

|

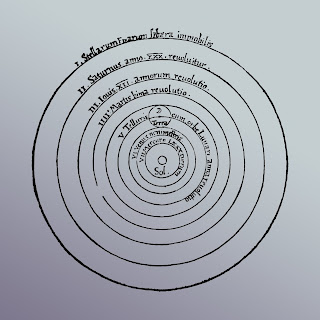

| (写真:コペルニクスの地動説モデル) |

アナとの愛情に満ちた日を過ごすコペルニクスに司教の圧力が迫ってきた。そんなある日、コペルニクスの前に弟子入りを希望する若者が現れた。このドイツ人数学者ゲオルグ・ヨアヒム・レティクスとの運命の出会いがコペルニクスの運命を、そして人類の将来を大きく変えることになるのだ。

アレクサンデル問題 (1)が噴き出した1539年5月頃、フロムボルクに旅の若者がやって来た。ドクター・ニコラスに弟子入りするためにやって来たというこの人物はゲオルグ・ヨアヒム・レティクス(2) という数学者だった。

突然現れた「弟子」にコペルニクスは困惑したに違いない。この押し入り弟子はドイツ人でしかもプロテスタントだった。それだけでもポーランド人でカトリックのコペルニクスにとっては「異郷人」だったのだが、その上この若者はウィテンベルグ大学(3)の教授、つまりプロの学者だった。コペルニクスは専門家の間では一応名の通った学者ではあったが、権威ある学術機関に所属しているわけでもない、フリーランスだった。不信感を持ったとしても不思議ではない。だが、コペルニクスは、地動説に心底感銘を受け「地動説の確たる数学的証拠を知りたい!」と訴えるレティカスの熱意に、あっという間に飲み込まれた。

コペルニクスは、家に居候するようになったレティクスのために、9年前に箱の底にしまった原稿を取り出して説明を始めた。二人の間でドイツ語、イタリア語、ギリシャ語、ラテン語、そして数学という共通言語が飛び交い、連日朝から晩まで熱っぽい討論が10週間ほど続いた。さすがのレティクスもあまりの興奮で疲労困憊し、高熱を出して倒れてしまった。

弟子を診察したコペルニクスは、健康回復には長期療養が必要だと判断し、レティクスを連れて親友でヘウムノ司教である親友ティエデマン・ギエセ(4)を訪ねルバーヴァ(5)という土地を訪れた。

天文学に通じたギエセはコペルニクス理論の賛同者で、出版を躊躇っていたコペルニクスの研究をまとめた論文を出し、コペルニクスの地動説を世に広げた一人だった。司教の城で療養したレティクスは徐々に健康を取り戻し、3人は天文学の話題に興じる日々を送っていた。

|

| コペルニクスの親友にして地動説の理解者ギエセ司教 |

そんなある日、招かれざる客がやって来た。ダンティシェクに近いトレンクという聖職者で、ギエセの城にコペルニクスが滞在していると聞き、わざわざコペルニクスに会いにやって来たのだ。

トレンクはコペルニクスにこのままだと女中の件で裁判にかけられますよ、と警告に来たのだ。まさかそこまでダンティシェクがやるはずがない、とコペルニクスは自分に言い聞かせようとしたが、これは単なる脅しではなかった。事実この間にも、コペルニクスの同僚アレクサンデル・スクルテティに対する裁判の準備が着々と進められていた。もし、コペルニクスが裁判にかけられることになれば、これまでコペルニクスが培ってきた学者としての評判も、ヴァルミアの聖職者としての立場も失うことになるかもしれなかった。アナを取るか、ダンティシェクの糾弾に晒されるか、コペルニクスは選択を迫られていた。

この翌年1540年、アレクサンデルに対する裁判が始まった。ポーランド国王の法廷に出頭するよう命ぜられたアレクサンデルは、家族を愛人の実家があるグダンスクに逃がし、病気を理由に国王の裁判をすっぽかした。アレクサンデルは教皇に直接自分の無罪を訴えるためローマに向かったが、ポーランド国王の法廷ではダンティシェクが送りこんだ8人の証人の証言に基づきアレクサンデルは異端者と認められ、財産没収の上、国外追放という厳しい判決がおりた。

67歳のコペルニクスにはアレクサンデルのように、司教や国王に歯向うだけの体力も時間も残ってはいなかった。

アナはコペルニクスの家を引き払いフロムボルクに家を買いそこに引っ越した。アナはフロムボルクにいればコペルニクスと会えると思っていたのだろう。だが、間も無くアナは司教の命令でフロムボルクから追い出されてしまった。

.jpg) |

| コペルニクスの手書き原稿の複写。几帳面な文字が並んでいる。オリジナルはヤゲロー大学図書館に保管されている。 |

アナを失ったコペルニクスはライフワークの完成に没頭した。地動説の出版を強く勧めるレティクスと共に原稿を見直した。読者の誰もが惑星の動きを理解できるよう丁寧に説明を書き足し、原稿枚数はどんどん増えていった。

二人が原稿見直し作業をしていたある日、コペルニクスの元にダンティシェクからの書面が届けられた。コペルニクスは一瞬ドキッとしたが、開けてみると中には詩が入っていた。ダンティシェク作の天文学をテーマにした詩だった。ダンティシェクはコペルニクスが歴史に残る大作を書いていると聞き、その中に自分の作品を入れるように暗に言ってきたのだ。ダンティシェクはコペルニクスを裁判にかけるより、その方が歴史に名が残ると踏んだのだろう。

原稿見直し作業は2年以上に渡った。出来上がった最終原稿にコペルニクスが最後に後書と前書きを付け足し、作業が終了した。あとは原稿を印刷所に届け、出版する段階になった。

1541年9月末、貴重な原稿を託されたレティクスがコペルニクスと別れ、印刷所のあるニュールンベルクに向かった。

レティクスを見送ったコペルニクスの心には満足感と不安が混在していた。レティクスは無事原稿を印刷所まで届けてくれるだろうか。途中で事故に遭和ないだろうか。プロテスタントのリーダー、マルチン・ルターは地動説など馬鹿げていると大っぴらに批判している。さすがのレティクスも地動説を発表するのが怖くなって出版を諦めるのではないか、心配の種は尽きなかった。だが不安が頭をかすめる度に「真実が勝利する!」と自信満々の若いレティクスの顔が頭に浮かんだ。本は無事出版にこぎつけるに違いなかった。

当時の印刷には時間がかかった。翌年1542年6月に漸く最初の2枚の初校刷りがコペルニクスの元に到着した。体がすっかり弱っていたコペルニクスは、使用人に助けられやっとのことで椅子に腰掛け机の上に初校刷りを広げて長い間じっと見入っていた。本全体で初校刷りは100枚ほどになるはずだった。この調子だと出版は翌年3月ごろになるはずだった。コペルニクスは本の到着を首長くして待ったが、コペルニクスに残された時間は思いの外短かった。

コペルニクスはこの年12月に脳溢血で倒れた。左半身が麻痺し、記憶が失われ意識も朦朧とした。寝たきり状態になったコペルニクスは遂に回復することなく、翌年1543年5月に70歳の生涯を閉じた。遺体は慣習に則ってフロムボルク大聖堂の地下に埋葬された。

|

| フロムボルク大聖堂にある真新しいコペルニクス墓碑 |

この間、本はどうなっていたのだろうか?コペルニクスの本は、作者が亡くなる2ヶ月ほど前の1543年3月に発行されたという記録が残っている。ニュールンベルグからフロムボルクまで郵便物は2週間もあれば到着したはずだが、本がコペルニクスの元に真っ先に届けられたという記録はない。何らかの事情で作者に本を送付するのが遅れたのだろうか?それとも、何者かが故意に作者に本を届けるのを遅らせたのだろうか?

コペルニクスの親友ギエセによれば本がコペルニクスの元に届いたのは亡くなった日だったと言うが、実はコペルニクスが亡くなった日時の記録はない。一応1543年5月21日が命日ということになってはいるが、これはこの日のフロムボルク評議会記録にコペルニクスの後任としてコペルニクスの遠縁の若者が聖職者になったとの記述があることに由来している。聖職者は前任者が亡くならなければ任命されない。だから、この日にコペルニクスが亡くなったのだろうと考えられているのだ。

|

| コペルニクス著「回転について」1543年ニュルンベルクで出版された第1版 |

ギエセはコペルニクスが亡くなった2ヶ月後に親友の本を受け取った。急いで本を開いたギエセは自分の目を疑った。前書きに「この本に書かれているのは単なる仮説で真実ではありませんよ」と書かれていたのだ。生涯をかけて地動説を証明した親友が、こんなふざけた事を書くはずがなかった。しかも前書きの作者名もない。本の題名も不可解だった。コペルニクスはこの本を「De revolutionibus-転回について」と呼んでいた。それなのに発行された本の題名は「De revolutionibus orbium coelestium-天球の回転について」だった。コペルニクスが証明したのは地球の回転であり、天球=天そのものの回転ではない。親友のライフワークに何者かが勝手に手を入れたのは明らかだった。これは偉大な天文学者であった親友に対する侮辱だ!裏切りだ!とギエセは怒った。

ギエセは早速レティクスに手紙を書いた。その中で、ニュルンベルクの町の評議会に印刷所の不正行為を取り調べてもらうよう依頼した。

原稿を印刷所に持ち込んだレティクスは、出版まで印刷過程を監督するつもりだったのだが、印刷過程が思いの外長々と続いたため、途中で地元ニュルンベルグの著名学者2名に印刷の監督を委ねてウィテンベルグに戻らなければならなくなった。前書きすり替えと題名変更はレティクスがいなくなった後に起きた。

原稿を原作者の許可なく勝手に書き換えるのは犯罪だった。だが、レティクス経由でギエセが取り調べを頼んだニュルンベルクの評議会は、カトリック司教の訴えを適当にあしらい、印刷元ペトレイウス(6)の責任を追求しなかった。

皮肉な事に、偉い司教が町の評議会に文句を付けたというのが話題になり、コペルニクスの本が高い値段でも売れたので、印刷元は大いに満足したという。

それにしても前書きをすり替えた犯人は誰だったのだろうか?犯人はオシアンデル(7)というプロテスタントの神学者だった。この人物はレティクスがニュルンベルクを発つときに印刷の監督を頼んだ学者の一人で、聖書と異なる説を説いた本を発行するとビジネスに悪影響が出るのではないかと案じていた印刷元とグルになって原稿に手を入れたらしい。滔々と地動説を唱えたコペルニクスの前書きを削除して、代わりに「これは単なる仮説ですよ」とでも書いておけば、神学者の攻撃に遭わずに済むだろうと、勝手に原稿を差し替えてしまったのだ。

|

| (写真:コペルニクス著 De revolutionibus(回転について)第二版。 1566年バーゼルで出版された。) |

だが、そんな妨害行為にも関わらず、コペルニクスが世に残した理論は立派に独り歩きを始めた。1566年にはバーゼルで第2版が出版され、1617年にはアムステルダムで第3版が出て、後続の学者らに大きな影響を与えた。

その中の一人にイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイ(8)がいる。1616年にガリレイはコペルニクスの地動説の正当性を唱えた角で宗教裁判にかけられてしまった。この騒ぎで、同年にはコペルニクスの本がカトリック教会により禁書目録に加えられてしまったのだが、それでもコペルニクスのライフワークが揺り起こした科学の進化が止まることはなかった。

|

| ガリレオ著「Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo」(1632年にイタリア語版が出版された)ガリレオはこの書でコペルニクスの地動説を支持し、宗教裁判にかけられた。 * * * * * |

今から500年余りも前に、ニコラス・コペルニクスという人がヨーロッパの辺境で地動説を科学的に証明してくれたお陰で、叡智を聖書や古典に求めた古い時代が終焉に向かい、人々が科学に答えを求める時代の幕が開いた。

星に魅せられたコペルニクスが生まれなかったら、聖職者としての忙しい毎日を送りながら頑なに天文観測を続けるコペルニクスがいなかったら、科学の時代の到来はもっと後になっていたはずだ。科学発展の恩恵を享受している私たちが生きている現代の様子も、きっと随分違っていただろう。

|

| 左はAIが描いたコペルニクス。細かい部分は相当怪しいが、雰囲気はコペルニクスっぽい。右は19世紀に描かれた17世紀に描かれた肖像画の複写。 |

(1) Aleksander Sculteti (1485頃-1564) クラクフとローマ大学出身法学博士。フロムボルク大聖堂聖職者。ローマのアレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿(後の教皇パウロ3世)の保護を受けていた。ローマで無罪を勝ち取ったが、生涯ポーランドには帰れずローマで死去。

(2) Georg Joachim Rheticus (16 Feb 1514-4 Dec 1574)

(3) Universität Wittenberg

(4) Tiedemann Giese (1 June 1480-23 Oct 1550)ヘウムノ司教、後ヴァルミア司教

(5) Lubawa ドイツ語 Löbau in Westpreußen

(6) Johannes Petreius (1497頃-1550)

(7) Andreas Osiander (19 Dec 1498-17 Oct 1552)

(8) Galileo Galilei (15 February 1564 – 8 January 1642)

「コペルニクスの生涯を探る」シリーズ、主な参考文献:

Moving Heaven and Earth Copernicus and the Solar System, John Henry, 2017 London, Icon Books

It started with Copernicus, Keith Parsons, 2014 New York, Prometheus Books

Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Jerzy Sikorski, 2011 Olsztyn, ElSet

Mikołaj Kopernika Wojna i Dyplomacja, Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, 2021 Olsztyn, Wydawnictwo Butterfly

Teoria względności Mikołaja Kopernika, Michał Heller, 2023, Kraków, Copernicus Centre Press

Mikołaj Kopernik i jego świat, Teresa Borowska, 2017, Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Dzieje Polski Tom 3, Andrzej Nowak 2017 Kraków, Biały Kruk

コメント

コメントを投稿